Cet article est disponible en PDF ici

L'emploi, c'est l'épuisement faute de temps de repos, d'espace pour la vie personnelle. C'est aussi la surqualification, la débilitation du travailleur par des tâches inintéressantes.

La nécessité de faire du profit pour des actionnaires amène aussi à mettre les employés dans des placards plus ou moins cossus, plus ou moins absurdes.

L'emploi s'oppose directement au travail comme humanisation du monde, comme défi, comme manière de devenir, comme rencontre, comme créativité (mais les actionnaires touchent leurs dividendes, donc).

Un blogueur, un inspecteur du travail, explique ce qu'est le syndrome du 'bore out', de l'ennui profond ici, sur le "Blog d'un inspecteur du travail".

Extraits

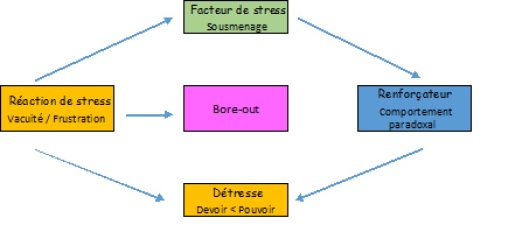

Il s’agit du bore-out, autrement dit, de l’ennui au travail.

Ce terme provient du verbe anglais « to bore » (s’ennuyer); il désigne l’abattement dont souffriraient, à ce jour, 32% de salariés européens, notamment dans le secteur tertiaire et la fonction publique.

Une « maladie » qui pourrait faire sourire dans un pays où plus de 10% de la population active est au chômage. Et pourtant…

Cette pathologie, conceptualisée en 2007 par Peter Werder et Philippe Rothlin au sein de leur ouvrage « Diagnosis Boreout », serait, elle aussi, – et comme le burn-out – vectrice de fatigue, d’anxiété, de troubles du sommeil, de perte d’estime de soi et de dépression.

« Il s’agit d’un manque de tâches captivantes et exigeantes, sur le plan qualitatif et/ou quantitatif au travers desquelles l’identification au travail et à l’entreprise se perd.

Le travail quotidien devient alors un «long moment » difficile à supporter et frustrant ».

Peter Werder souligne que « Quelqu’un ayant un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui veut travailler mais ne peut pas, et donc souffre. »

Les symptômes qui caractérisent ce syndrome sont : l’ennui, l’absence de défi, l’insuffisance de sollicitations professionnelles ainsi que le désintérêt.

Le travail n’a alors plus de sens.

Les auteurs indiquent que, si vous répondez de manière affirmative à au moins 4 questions parmi celles-ci, vous souffrez certainement de bore-out où êtes en phase d’y succomber :

- Au travail, passez-vous du temps à des occupations personnelles ?

- Etes-vous sous-investi ou vous ennuyez-vous ?

- Vous arrive-t-il de faire semblant de travailler alors que vous n’avez rien à faire ?

- Etes-vous fatigué le soir alors que votre journée n’a pas été stressante ?

- Etes-vous malheureux dans votre travail ?

- Trouvez-vous que votre travail n’a pas de sens ?

- Pourriez-vous finir votre travail plus vite que vous ne le faites ?

- Avez-vous peu ou pas d’intérêt pour votre travail ?

Le bore-out n’a rien à voir avec la paresse mais prive le salarié de la reconnaissance dont il a besoin afin de s’épanouir dans son activité.

L’empêchement à utiliser son intelligence créatrice est une source réelle de souffrance au travail.

Au-delà de la perte de l’estime de soi, il peut déboucher sur une crise identitaire.

La différence entre le burn-out et le bore-out est un sentiment de honte.

(...)

Les raisons au sein du quotidien de travail

Certains contextes de travail peuvent favoriser l’apparition du bore-out :

• L’absence de travail

Les commandes sont en forte diminution au sein de l’entreprise et le rythme de travail ralentit.

Le salarié ne vient plus sur son lieu de travail que pour compter les heures qui le séparent de celle à laquelle il pourra rentrer chez lui.

• Des tâches ennuyeuses ou lassantes

Certains métiers tels que vigile ou hôte d’accueil sont parfois difficiles à assumer compte-tenu des journées peu rythmées et des tâches répétitives à accomplir.

Au sein d’autres professions, les travaux nobles sont accaparés par quelques-uns alors que les tâches fastidieuses et sans signification sont laissées aux autres.

• La surqualification

Un salarié qui occupe une fonction qui ne correspond pas à ses compétences termine ses dossiers en peu de temps et n’est pas assez stimulé.

Il se lasse alors d’un travail répétitif sans aucun challenge à relever.

• L’isolement, la mise au placard, le manque de reconnaissance

Ce sont toutes les situations où un salarié se sent inutile.

L’isolement survient lorsque les contacts avec la hiérarchie ou les collègues disparaissent.

La mise au placard concerne souvent un cadre en fin de carrière à qui l’on fait comprendre qu’il serait bien qu’il quitte la société en ne lui confiant plus aucune mission.

Ce type de situation peut être assimilé à une forme de harcèlement par le vide.